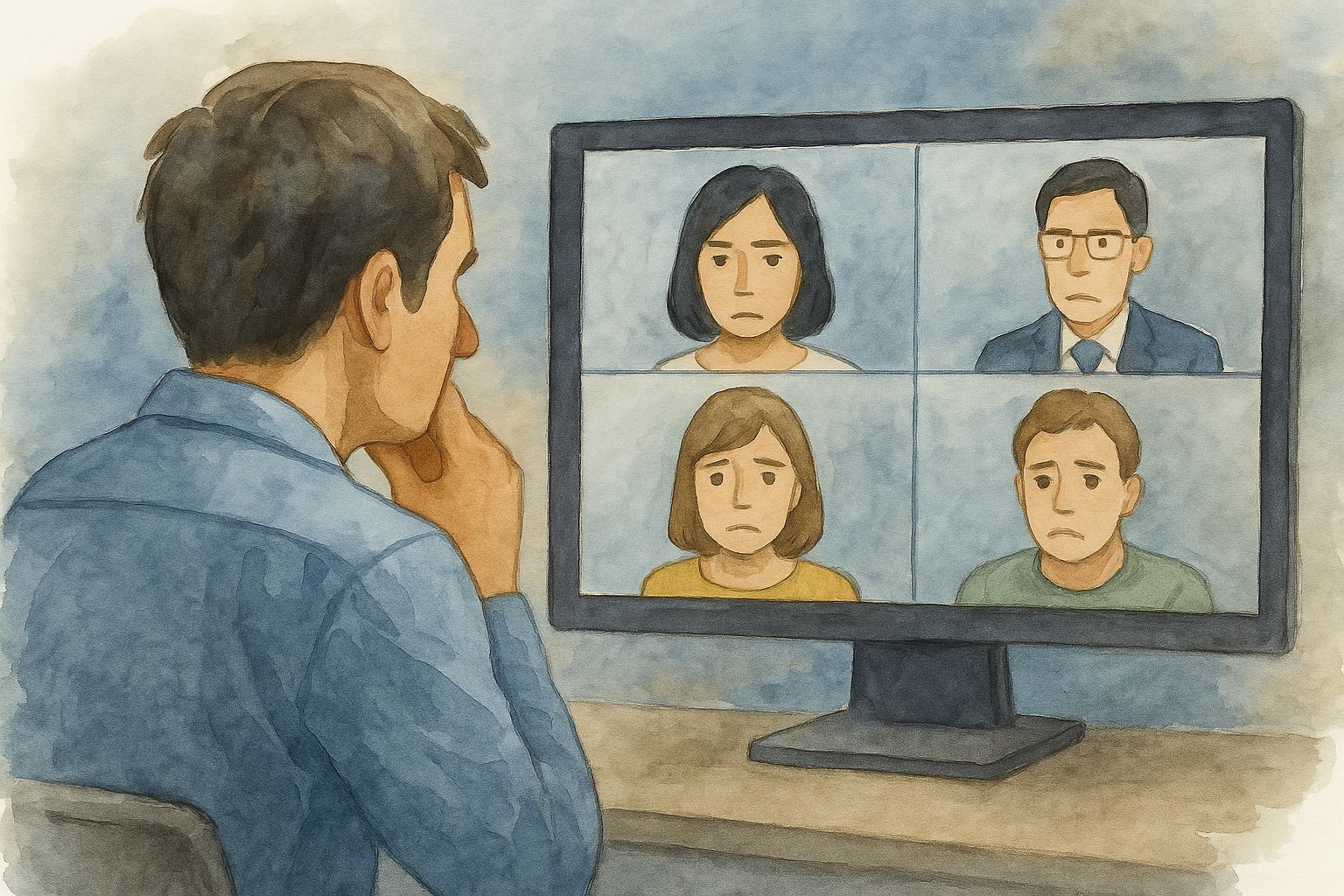

リモート会議中、ふと訪れる「無言の時間」。その瞬間、画面越しに広がる気まずい空気に戸惑った経験はありませんか?

誰も話さない、何も聞こえない――そんな沈黙は、参加者にとってストレスとなり、会議の雰囲気や生産性を大きく損ねてしまいます。

この記事では、「なぜリモート会議で沈黙が生まれるのか?」という根本的な疑問に迫りながら、沈黙を打破する具体的な問いかけ方、心理的ケア、そしてファシリテーション術まで詳しく解説していきます。

無言の空気に悩まされることなく、誰もが安心して発言できるオンライン会議を目指すあなたにとって、実践的なヒントが詰まった内容です。

リモート会議で無言になるのはなぜ?背景と心理的要因を解説

・「発言しなければ存在しない」不安感

・「指名されなければ話せない」構造的な沈黙

オンライン会議で訪れる沈黙には、単なる「話す人がいない」以上の理由があります。まずは、その原因を深掘りしてみましょう。

オンライン環境が生む「非言語情報の欠如」

リモート会議では、カメラ越しに相手の顔が見えていても、表情の細かい変化や声の抑揚、タイミングの呼吸といった非言語的な情報が伝わりにくくなります。

たとえば、対面であれば「今まさに話そうとしている」という雰囲気を互いに察知しやすいものですが、画面越しではそうした微妙な空気感を読み取るのが難しいのです。 このため、誰が話し出すべきかタイミングが合わず、結果として沈黙が生じやすくなります。

この「間」を恐れる気持ちから、逆に発言が重なってしまい、その後さらに話しづらくなるという悪循環に陥るケースも少なくありません。

「発言しなければ存在しない」不安感

リモート会議において、特に参加者が複数人いる場では、「自分の存在が薄れてしまうのではないか」という不安を感じる人も多くいます。

これは、「発言しないと参加していないように見える」という心理が働くためです。 しかしその一方で、発言のタイミングがつかめず、結局何も言えないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

結果として「何か言わなきゃ」という焦りと、「今じゃないかも」という遠慮の間で揺れ動き、沈黙が生まれてしまうのです。

「指名されなければ話せない」構造的な沈黙

日本の会議文化では、発言の主導権が上司やリーダーに集中しがちです。 このため、若手や下位職層の参加者が自発的に話しづらいという構造が、特にリモート会議では顕著に表れます。

顔が見えづらく、挙手や視線のやりとりもないため、誰が話すべきか明確でないまま、発言が滞ってしまうのです。 この「誰も話し始めない空白」が、結果として全体の空気を重くし、「無言の圧力」となって気まずさを助長します。

会議の進行役が「自由に意見をどうぞ」と曖昧に呼びかけるだけでは、この沈黙は容易に破れません。

気まずい沈黙を回避する!リモート会議での効果的な問いかけ方

・「迷った点を共有」することで参加者を巻き込む

・名指しで意見を聞くと沈黙が破れる

沈黙を防ぐには、問いかけ方に工夫が必要です。参加者が反応しやすい質問形式を取り入れることで、自然な発言を引き出せます。

抽象的な質問はNG!具体的な論点提示がカギ

「何かご意見ありますか?」という投げかけは一見丁寧ですが、実際には非常に抽象的で、回答に困る参加者も多くいます。

会議を活性化するには「聞き方の工夫」が重要です。 たとえば「提案内容の中で、●●の部分についてはどう思いますか?」と、論点を具体化することで相手の思考を助け、回答しやすくなります。

また、「どこか引っかかった点があれば教えてください」というように、あえて批判的視点を促すことで、建設的な議論が生まれやすくなるという利点もあります。

「迷った点を共有」することで参加者を巻き込む

質問を投げる際には、「自分自身が悩んでいる点を率直に打ち明ける」方法が効果的です。 たとえば「資料をまとめる段階で、●●と▲▲のどちらにすべきか迷ったのですが、皆さんならどう判断されますか?」といった具合です。

こうした発言は、参加者に対して「正解を出せ」という圧をかけず、むしろ思考のサポートを求めるスタンスを伝えられるため、心理的ハードルが低くなります。

このように「話しかける」のではなく「一緒に考えてほしい」と依頼する形にすることで、会議の雰囲気が和らぎ、発言の連鎖が生まれやすくなるのです。

名指しで意見を聞くと沈黙が破れる

特に人数の多いリモート会議では、「誰が最初に話すか」が決まりにくいという構造的問題があります。 そのため、進行役が「○○さん、この部分に関して現場の視点からご意見ありますか?」といった形で、参加者を名指しして問いかけるのが効果的です。

この方法は、単に沈黙を破るだけでなく、その人の立場や経験を尊重する姿勢としても伝わるため、参加者の承認欲求にも応えられます。

ただし、急に振られると戸惑う人もいるため、あらかじめ「後ほど●●さんにもお聞きしたいです」と予告しておくことで、発言の準備時間を確保でき、円滑な進行が実現します。

沈黙を逆手に取る!ポジティブな「間」の活用術

沈黙を「気まずさ」と捉えるか「思考の余白」とするかで、会議の質は大きく変わります。間を活かすテクニックをご紹介します。

あえて「考える時間」として沈黙を設ける

沈黙が生まれると、どうしても「何か話さなければ」と焦ってしまいがちです。 しかし、この時間を「無駄な空白」と捉えるのではなく、「思考を整理する時間」として明確に位置づけることが大切です。

たとえば、「このテーマについて、1分だけ黙って考えてみましょう」とあらかじめ宣言することで、沈黙が不自然なものではなくなります。 参加者全員が安心して黙れる環境を作ることで、発言の質や集中力も向上しやすくなるのです。

この手法は、特にブレストや意見集約の場面で効果を発揮します。単なる沈黙ではなく、目的のある「沈黙」に変える工夫が求められます。

「書いて共有する」ことで沈黙を打破する

日本キャッシュフローコーチ協会が紹介する手法に、「5分間で全員が紙に意見を書き出す」という方法があります。 このように、口頭発言に頼らず、書いて可視化することで会議が活性化しやすくなるのです。

たとえば、オンラインホワイトボードやチャット欄に一斉にコメントを書き込むだけでも、沈黙のプレッシャーは大きく軽減されます。 「声を出すこと」が苦手なメンバーにとっても、自分の意見を伝える手段が増えることで参加意欲が高まります。

こうした非音声的コミュニケーションの導入は、多様な性格・文化を持つチームにおいて重要な配慮となるでしょう。

「無言の空気」を可視化するファシリテーション技法

会議中の沈黙を恐れず、むしろそれを観察し、言語化することができるファシリテーターは、チームの対話力を引き上げる存在です。

たとえば、「今、皆さんが考え込んでいるように見えるので、いったん整理してみましょうか」といった声かけは、沈黙を肯定的に捉える態度を示すものです。 これにより、参加者は「黙っていることにも意味がある」と理解し、リラックスして次の発言につなげることができます。

重要なのは、沈黙に対してネガティブな意味づけをしないこと。 ファシリテーターがその空気を汲み取り、言葉にしてあげることで、沈黙はむしろチームの成長につながる「間」として機能するようになるのです。

実践で使える!リモート会議を活性化させる具体的アイデア

・「コメントチャット」を活用して発言の幅を広げる

・「役割分担型進行」で発言を自然に引き出す

すぐに取り入れられるリモート会議活性化のアイデアを紹介。沈黙を防ぎ、参加者の発言意欲を高める仕組みを整えましょう。

「ウォームアップトーク」で心理的ハードルを下げる

本題に入る前の雑談や軽い話題、いわゆる「アイスブレイク」は、リモート会議でも非常に有効です。

たとえば、「最近気づいたちょっとした発見」「今日の気分を天気で表すと?」などの簡単な話題を冒頭に取り入れることで、参加者の緊張が緩みます。

これは対面の会議以上に、カメラ越しで相手の空気感がつかみにくいリモートでは効果的で、発言への心理的なハードルを低くしてくれます。 特に初対面の多い会議や、上下関係のある場では、こうしたフラットな雰囲気づくりが沈黙防止の第一歩になります。

「コメントチャット」を活用して発言の幅を広げる

発言しづらい沈黙を打破するには、音声だけに頼らないコミュニケーション手段の導入が有効です。 代表的なのが「チャット欄」や「コメント機能」の活用です。

たとえば、「何か一言、チャットで書いてください」と促すことで、話すことに自信がない人も自分の意見を共有しやすくなります。 また、すでに話された内容に対して「いいね」「なるほど」とリアクションするだけでも、発言の場に参加している感覚を持てます。

全員が発言しなくても、文字によるインタラクションを通じて「沈黙していない会議」の雰囲気が作れるのです。

「役割分担型進行」で発言を自然に引き出す

進行役だけが一方的に進めると、参加者は「聞くモード」に入りがちです。 そこで、あらかじめ「意見発表役」「タイムキーパー」「議事録係」など、簡単な役割をメンバーに分担する方法が効果を発揮します。

この方法は、参加者の「傍観者意識」を「当事者意識」に変え、自然と発言への意欲を高める効果があります。 また、役割があることで「何かを言わなければ」という意識が生まれ、沈黙が減少する傾向があります。

特に中小規模のチームではこの方法が機能しやすく、全体の一体感を高める副次的効果も期待できます。

リーダーとファシリテーターの役割が鍵を握る

沈黙の時間をどう扱うかは、会議を導く人次第です。リーダーや進行役のあり方が、場の空気を大きく左右します。

「ファシリテーターは空気を読むプロ」であるべき理由

リモート会議の場で沈黙を打破するには、進行役、つまりファシリテーターの力量が非常に大きく影響します。

優れたファシリテーターは、単に議題を回すだけでなく、参加者の表情や反応を細かく観察し、言語化できない違和感や空気を敏感に察知します。

たとえば「今、皆さんちょっと考え込んでいる感じがしますね」といった一言を添えるだけで、沈黙が「気まずいもの」から「必要な時間」へと転換されるのです。 このような“空気の翻訳者”としての役割が、リモート環境では一層求められます。

「リーダーの沈黙耐性」が会議の空気を決める

会議中の沈黙に過剰反応し、すぐに場をつなごうとするリーダーは少なくありません。 しかし、それが逆効果となり、参加者の考える時間や発言のチャンスを奪ってしまう場合があります。

大切なのは、「沈黙=悪」という先入観をリーダー自身が捨てることです。 あえて沈黙を保ち、じっと待つことで「今は考える時間なんだ」という認識を共有できます。

こうした態度は、リーダーシップの一形態としても機能し、チーム全体の発言意欲を尊重する文化の醸成につながるのです。

沈黙の場数を踏むことが、会議力の向上につながる

沈黙に対する耐性や対応力は、経験を通じてしか養えません。 むしろ、何度も「気まずい沈黙」を経験することで、次第にそれを恐れなくなることが重要です。

会議後に「なぜ沈黙が生じたのか」「どうすればよかったか」とチームでフィードバックし合う習慣を取り入れることで、改善のスピードが加速します。

結果として、沈黙は「避けるべき障害」ではなく、「扱うべき現象」として捉えられるようになり、会議に対する認識そのものが変わっていくでしょう。

まとめ

リモート会議で生じる「無言の時間」は、非言語情報の欠如や心理的プレッシャー、構造的な発言障壁などが原因で発生します。

しかしそれは必ずしも悪ではなく、問いかけ方の工夫や進行役の配慮、参加者の心理状態の理解を通じて、より良い議論のきっかけに変えることができます。

沈黙を怖がらず、あえて活用し、意見を引き出す仕組みを整えることが、これからのリモートワーク時代に必要な「会議の力」なのです。 ぜひ、今回紹介したテクニックを次回のオンラインミーティングで実践してみてください。